ITINERARI DELLA MEMORIA Andare al cinema - ELVINO TOMASINI - foto

- foto

Didascalie

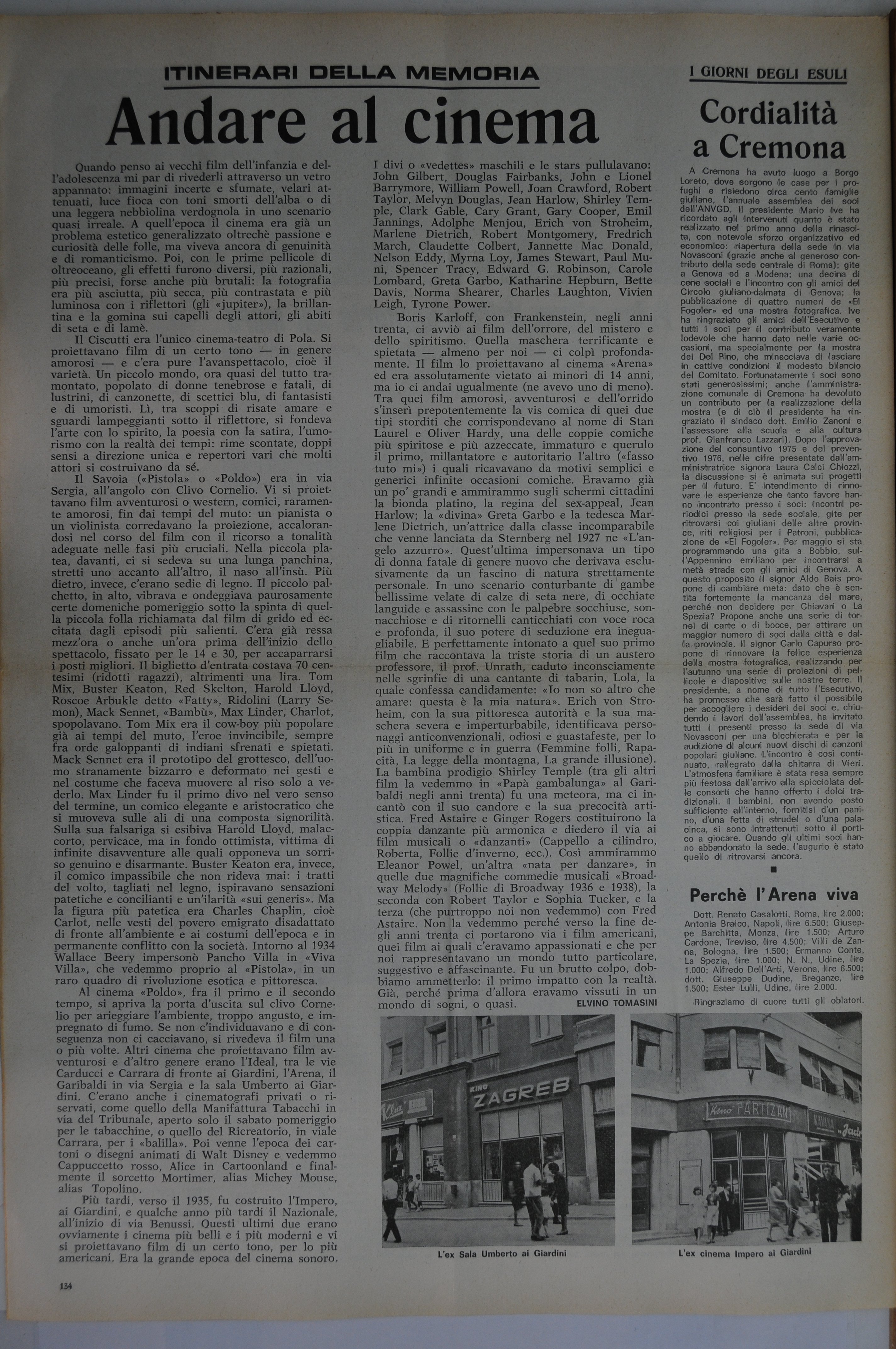

L'ex Sala Umberto ai Giardini

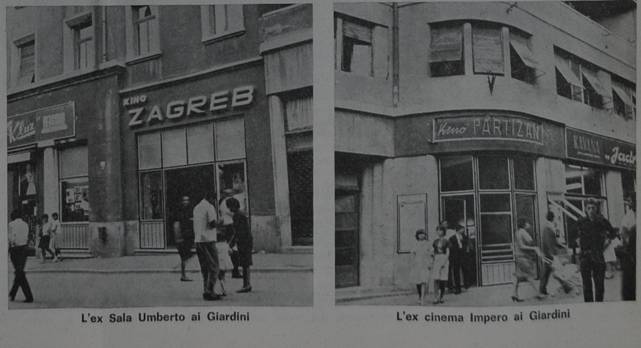

L'ex cinema Impero ai Giardini

Quando penso ai vecchi film dell'infanzia e dell'adolescenza mi par di rivederli attraverso un vetro appannato: immagini incerte e sfumate, velari attenuati, luce fioca con toni smorti dell'alba o di una leggera nebbiolina verdognola in uno scenario quasi irreale. A quell'epoca il cinema era già un problema estetico generalizzato oltrechè passione e curiosità delle folle, ma viveva ancora di genuinità e di romanticismo. Poi, con le prime pellicole di oltreoceano, gli effetti furono diversi, più razionali, più precisi, forse anche più brutali: la fotografia era più asciutta, più secca, più contrastata e più luminosa con i riflettori (gli «jupiter»), la brillantina e la gomina sui capelli degli attori, gli abiti di seta e di lamè.

Il Ciscutti era l'unico cinema-teatro di Pola. Si proiettavano film di un certo tono — in genere amorosi — e c'era pure l'avanspettacolo, cioè il varietà. Un piccolo mondo, ora quasi del tutto tramontato, popolato di donne tenebrose e fatali, di lustrini, di canzonette, di scettici blu, di fantasisti e di umoristi. Lì, tra scoppi di risate amare e sguardi lampeggianti sotto il riflettore, si fondeva l'arte con lo spirito, la poesia con la satira, Fumorismo con la realtà dei tempi: rime scontate, doppi sensi a direzione unica e repertori vari che molti attori si costruivano da sé.

Il Savoia («Pistola» o «Poldo») era in via Sergia, all'angolo con Clivo Cornelio. Vi si proiettavano film avventurosi o western, comici, raramente amorosi, fin dai tempi del muto: un pianista o un violinista corredavano la proiezione, accalorandosi nel corso del film con il ricorso a tonalità adeguate nelle fasi più cruciali. Nella piccola platea, davanti, ci si sedeva su una lunga panchina, stretti uno accanto all'altro, il naso all'insù. Più dietro, invece, c'erano sedie di legno. Il piccolo palchetto, in alto, vibrava e ondeggiava paurosamente certe domeniche pomeriggio sotto la spinta di quella piccola folla richiamata dal film di grido ed eccitata dagli episodi più salienti. C'era già ressa mezz'ora o anche un'ora prima dell'inizio dello spettacolo, fissato per le 14 e 30, per accaparrarsi i posti migliori. Il biglietto d'entrata costava 70 centesimi (ridotti ragazzi), altrimenti una lira. Tom Mix, Buster Keaton, Red Skelton, Harold Lloyd, Roscoe Arbukle detto «Fatty», Ridolini (Larrà Semon), Mack Sennet, «Bambù», Max Linder, Charlot, spopolavano. Tom Mix era il cow-boà più popolare già ai tempi del muto, l'eroe invincibile, sempre fra orde galoppanti di indiani sfrenati e spietati. Mack Sennet era il prototipo del grottesco, dell'uomo stranamente bizzarro e deformato nei gesti e nel costume che faceva muovere al riso solo a vederlo. Max Linder fu il primo divo nel vero senso del termine, un comico elegante e aristocratico che si muoveva sulle ali di una composta signorilità. Sulla sua falsariga si esibiva Harold Lloyd, malaccorto, pervicace, ma in fondo ottimista, vittima di infinite disavventure alle quali opponeva un sorriso genuino e disarmante. Buster Keaton era, invece, il comico impassibile che non rideva mai: i tratti del volto, tagliati nel legno, ispiravano sensazioni patetiche e concittànti e un'ilarità «sui generis». Ma la figura più patetica era Charlee Chaplin, cioè Carlot, nelle vesti del povero emigrato disadattato di fronte all'ambiente e ai costumi dell'epoca e in permanente conflitto con la società. Intorno al 1934 Wallace Beerà impersonò Pancho Villa in «Viva Villa», che vedemmo proprio al «Pistola», in un raro quadro di rivoluzione esotica e pittoresca.

Al cinema «Poldo», fra il primo e il secondo tempo, si apriva la porta d'uscita sul divo Cornelio per arieggiare l'ambiente, troppo angusto, e impregnato di fumo. Se non c'individuavano e di conseguenza non ci cacciavano, si rivedeva il film una o più volte. Altri cinema che proiettavano film avventurosi e d'altro genere erano l'Ideal, tra le vie Carducci e Carrara di fronte ai Giardini, l'Arena, il Garibaldi in via Sergia e la sala Umberto ai Giardini. C'erano anche i cinematografi privati o riservati, come quello della Manifattura Tabacchi in via del Tribunale, aperto solo il sabato pomeriggio per le tabacchine, o quello del Ricreatorio, in viale Carrara, per i «balilla». Poi venne l'epoca dei cartoni o disegni animati di Wal t Disneà e vedemmo Cappuccetto rosso, Alice in Cartoonland e finalmente il sorcetto Mortimer, aliae Micheà Mouse, aliae Topolino.

Più tardi, verso il 1935, fu costruito l'Impero, ai Giardini, e qualche anno più tardi il Nazionale, all'inizio di via Benussi. Questi ultimi due erano ovviamente i cinema più belli e i più moderni e vi si proiettavano film di un certo tono, per lo più americani. Era la grande epoca del cinema sonoro.

I divi o «vedettes» maschili e le stare pullulavano: John Gilbert, Douglae Fairbanks, John e Lionel Barrymore, William Powell, Joan Crawford, Robert Taylor, Melvyn Douglas, Jean Harlow, Shirleà Tempie, Clark Gable, Carà Grant, Garà Cooper, Emil Jannings, Adolphe Menjou, Erich von Stroheim, Marlene Dietrich, Robert Montgomerà, Fredrich March, Claudette Colbert, Jannette Mac Donald, Nelson Eddà, Myrna Loà, Jamee Stewart, Paul Muni, Spencer Tracà, Edward G. Robinson, Carole Lombard, Greta Garbo, Katharine Hepburn, Bette Davis, Norma Shearer, Charlee Laughton, Vivien Leigh, Tyrone Power.

Borie Karloff, con Frankenstein, negli anni trenta, ci avviò ai film dell'orrore, del mistero e dello spiritismo. Quella maschera terrificante e spietata — almeno per noi — ci colpì profondamente. Il film lo proiettavano al cinema «Arena» ed era assolutamente vietato ai minori di 14 anni, ma io ci andai ugualmente (ne avevo uno di meno). Tra quei film amorosi, avventurosi e dell'orrido s'inserì prepotentemente la vie comica di quei due tipi storditi che corrispondevano al nome di Stan Laurel e Oliver Hardà, una delle coppie comiche più spiritose e più azzeccate, immaturo e querulo il primo, millantatore e autoritario l'altro («fasso tuto mi») i quali ricavavano da motivi semplici e generici infinite occasioni comiche. Eravamo già un po' grandi e ammirammo sugli schermi cittadini la bionda platino, la regina del sex-appeal, Jean Harlow; la «divina» Greta Garbo e la tedesca Marlene Dietrich, un'attrice dalla classe incomparabile che venne lanciata da Sternberg nel 1927 ne «L'angelo azzurro». Quest'ultima impersonava un tipo di donna fatale di genere nuovo che derivava esclusivamente da un fascino di natura strettamente personale. In uno scenario conturbante di gambe bellissime velate di calze di seta nere, di occhiate languide e assassine con le palpebre socchiuse, sonnacchiose e di ritornelli canticchiati con voce roca e profonda, il suo potere di seduzione era ineguagliabile. E perfettamente intonato a quel suo primo film che raccontava la triste storia di un austero professore, il prof. Unrath, caduto inconsciamente nelle sgrinfie di una cantante di tabarin, Lola, la quale confessa candidamente: «Io non so altro che amare: qiiesta è la mia natura». Erich von Stroheim, con la sua pittoresca autorità e la sua maschera severa e imperturbabile, identificava personaggi anticonvenzionali, odiosi e guastafeste, per lo più in uniforme e in guerra (Femmine folli, Rapacità, La legge della montagna, La grande illusione). La bambina prodigio Shirleà Temple (tra gli altri film la vedemmo in «Papà gambalunga» al Garibaldi negli anni trenta) fu una meteora, ma ci incantò con il suo candore e la sua precocità artistica. Fred Astaire e Ginger Rogere costituirono la coppia danzante più armonica e diedero il via ai film musicali o «danzanti» (Cappello a cilindro, Roberta, Follie d'inverno, ecc.). Così ammirammo Eleanor Powel, un'altra «nata per danzare», in quelle due magnifiche commedie musicali «Broadwaà Melody» (Follie di Broadwaà 1936 e 1938), la seconda con Robert Taylor e Sopiùa Tucker, e la terza (che purtroppo noi non vedemmo) con Fred Astaire. Non la vedemmo perché verso la fine degli anni trenta ci portarono via i film americani, quei film ai quali c'eravamo appassionati e che per noi rappresentavano un mondo tutto particolare, suggestivo e affascinante. Fu un brutto colpo, dobbiarno ammetterlo: il primo impatto con la realtà. Già, perché prima d'allora eravamo vissuti in un mondo di sogni, o quasi.

ELVINO TOMASINI