ITINERARI DELLA MEMORIA Mattia Sandorf e le anguille di Antonio Benussi Moro - foto

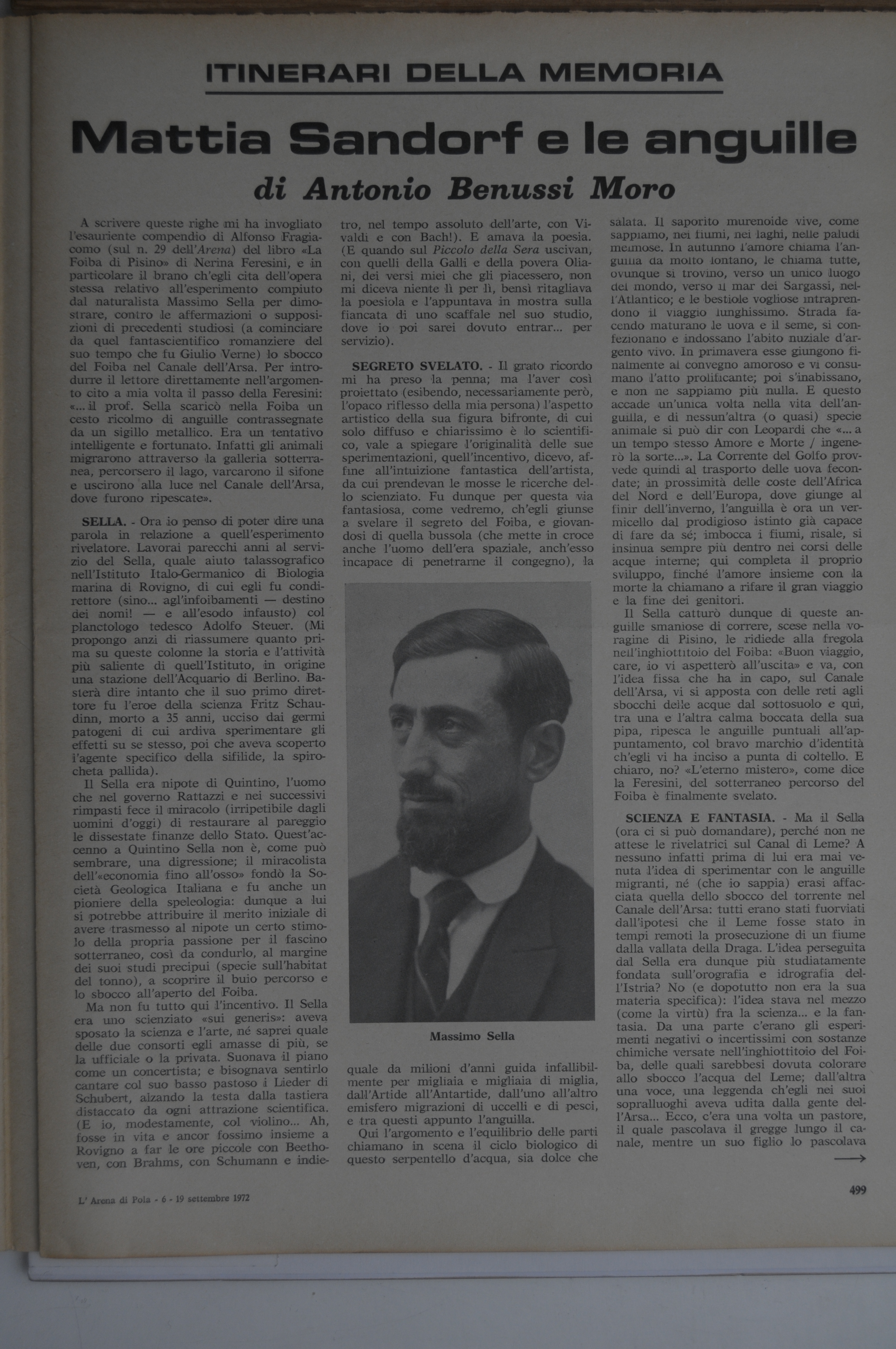

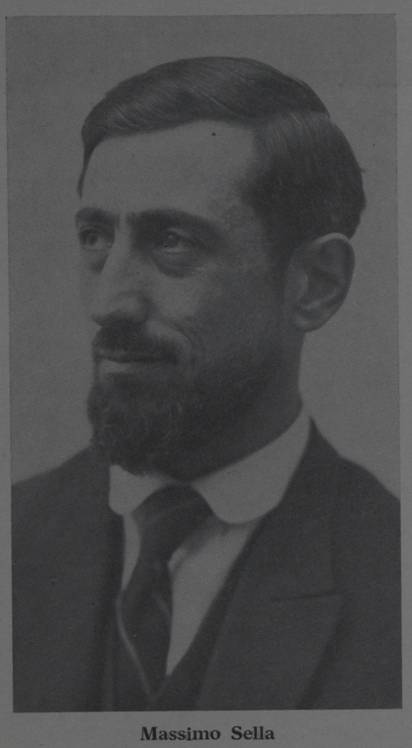

Didascalia: Massimo Sella

A scrivere queste righe mi ha invogliato l'esauriente compendio di Alfonso Fragiacomo (sul n. 29 dell'Arena) del libro «La Foiba di Pisino» di Nerina Feresini, e in particolare il brano ch'egli cita dell'opera stessa relativo all'esperimento compiuto dal naturalista Massimo Sella per dimostrare, contro le affermazioni o supposizioni di precedenti studiosi (a cominciare da quel fantascientifico romanziere del suo tempo che fu Giulio Verne) lo sbocco del Foiba nel Canale dell'Arsa. Per introdurre il lettore direttamente nell'argomento cito a mia volta il passo della Feresini: «... if prof. Sella scaricò nella Foiba un cesto ricolmo di anguille contrassegnate da un sigillo metallico. Era un tentativo intelligente e fortunato. Infatti gli animali migrarono attraverso 'la galleria sotterranea, percorsero il lago, varcarono il sifone e uscirono alla luce nel Canale dell'Arsa, dove furono ripescate».

SELLA. Ora io penso di poter dire una parola in relazione a quell'esperimento rivelatore. Lavorai parecchi anni al servizio .del Sella, quale aiuto talassografico nell'Istituto Italo-Germanico di Biologia marina di Rovigno, di cui egli fu condirettore (sino... agli infoibamenti — destino dei nomi! — e all'esodo infausto) col planctologo tedesco Adolfo Steuer. (Mi propongo anzi di riassumere quanto prima su queste colonne la storia e l'attività più saliente di quell'Istituto, in origine una stazione dell'Acquario di Berlino. Basterà dire intanto che il suo primo direttore fu l'eroe della scienza Fritz Schaudinn, morto a 35 anni, ucciso dai germi patogeni di cui ardiva sperimentare gli effetti su se stesso, poi che aveva scoperto l'agente specifico della sifilide, la spirocheta pallida).

Il Sella era nipote di Quintino, l'uomo che nel governo Rattazzi e nei successivi rimpasti fece i1 miracolo (irripetibile dagli uomini d'oggi) di restaurare al pareggio le dissestate finanze dello Stato. Quest'accenno a Quintino Sella non è, come può sembrare, una digressione; il miracolista dell'«economia fino all'osso» fondò la Società Geologica Italiana e fu anche un pioniere della speleologia: dunque a lui si potrebbe attribuire il merito iniziale di avere 'trasmesso al nipote un certo stimolo della propria passione per il fascino sotterraneo, così da condurlo, al margine dei suoi studi precipui (specie sull'habitat del tonno), a scoprire il buio percorso e lo sbocco all'aperto del Foiba.

Ma non fu tutto qui l'incentivo. Il Sella era uno scienziato «sui generis»: aveva sposato la scienza e l'arte, né saprei quale delle due consorti egli amasse di più, se la ufficiale o la privata. Suonava il piano come un concertista; e bisognava sentirlo cantare col suo basso pastoso i Lieder di Schubert, alzando la testa dalla tastiera distaccato da ogni attrazione scientifica. (E io, modestamente, col violino... Ah, fosse in vita e ancor fossimo insieme a Rovigno a far le ore piccole con Beethoven, con Brahms, con Schumann e indietro, nel tempo assoluto dell'arte, con Vivaldi e con Bach!). E amava la poesia. (E quando sul Piccolo della Sera uscivan, con quelli della Galli e della povera Oliani, dei versi miei che gli piacessero, non mi diceva niente lì per lì, bensì ritagliava la poesiola e l'appuntava in mostra sulla fiancata di uno scaffale nel suo studio, dove io poi sarei dovuto entrar... per servizio).

SEGRETO SVELATO. Il grato ricordo mi ha preso 'la penna; ma l'aver così proiettato (esibendo, necessariamente però, l'opaco riflesso della mia persona) l'aspetto artistico 'della sua figura bifronte, di cui solo diffuso e chiarissimo è lo scientifico, vale a spiegare l'originalità delle sue sperimentazioni, quell'incentivo, dicevo, affine all'intuizione fantastica dell'artista, da cui prendevan le mosse le ricerche dello scienziato. Fu dunque per questa via fantasiosa, come vedremo, ch'egli giunse a svelare il segreto del Foiba, e giovandosi di quella bussola (che mette in croce anche l'uomo dell'era spaziale, anch'esso incapace di penetrarne il congegno), la

quale da milioni d'anni guida infallibilmente per migliaia e migliaia di miglia, dall'Artide all'Antartide, dall'uno all'altro emisfero migrazioni di uccelli e di pesci, e tra questi appunto l'anguilla.

Qui l'argomento e l'equilibrio delle parti chiamano in scena il ciclo biologico di questo serpentello d'acqua, sia dolce che

salata. Il saporito murenoide vive, come sappiamo, nei fiumi, nei laghi, nelle paludi meimose. In autunno l'amore chiama l'anguina cta molto lontano, le chiama tutte, ovunque si trovino, verso un unico luogo dei mondo, verso il mar dei Sargassi, nell'Atlantico; e le bestiole vogliose intraprendono il viaggio lunghissimo. Strada facendo maturano le uova e il seme, si confezionano e indossano l'abito nuziale d'argento vivo. In primavera esse giungono finalmente al convegno amoroso e vi consumano l'atto proliticante; poi s'inabissano, e non ne sappiamo più nulla. E questo accade 'un'unica volta nella vita dell'anguilla, e di nessun'altra (o quasi) specie animale si può dir con Leopardi che «... a un tempo 'stesso Amore e Morte / ingenerò la sorte...». La Corrente del Golfo provvede quindi al trasporto delle uova fecondate; in prossimità delle coste dell'Africa del Nord e dell'Europa, dove giunge al finir dell'inverno, l'anguilla è ora un vermicello dal prodigioso istinto già capace di fare da sé; imbocca i fiumi, risale, si insinua sempre più dentro nei corsi delle acque interne; qui completa il proprio sviluppo, finché l'amore insieme con la morte la chiamano a rifare il gran viaggio e la fine dei genitori.

Il Sella catturò dunque di queste anguille smaniose di correre, scese nella voragine di Pisino, le ridiede alla fregola nell'inghiottitoio del Foiba: «Buon viaggio, care, io ví aspetterò all'uscita» e va, con l'idea fissa che ha in capo, sul Canale dell'Arsa, vi si apposta con delle reti agli sbocchi delle acque dal sottosuolo e qui, tra una e l'altra calma boccata della sua pipa, ripesca le anguille puntuali all'appuntamento, col bravo marchio d'identità ch'egli vi ha inciso a punta di coltello. E chiaro, no? «L'eterno mistero», come dice la Feresini, del sotterraneo percorso del Foiba è finalmente svelato.

SCIENZA E FANTASIA. Ma il Sella (ora ci si può domandare), perché non ne attese le rivelatrici sul Canal di Leme? A nessuno infatti prima di lui era mai venuta l'idea di sperimentar con le anguille migranti, né (che io sappia) erasi affacciata quella dello sbocco del torrente nel Canale dell'Arsa: tutti erano stati fuorviati dall'ipotesi che il Leme fosse stato in tempi remoti la prosecuzione di un fiume dalla vallata della Draga. L'idea perseguita dal Sella era dunque più studiatamente fondata sull'orografia e idrografia dell'Istria? No (e dopotutto non era la sua materia specifica): l'idea stava nel mezzo (come la virtù) fra la scienza... e la fantasia. Da una parte c'erano gli esperimenti negativi o incertissimi con sostanze chimiche versate nell'inghiottitoio del Foiba, delle quali sarebbesi dovuta colorare allo sbocco l'acqua del Leme; dall'altra una voce, una leggenda ch'egli nei suoi sopralluoghi aveva udita dalla gente dell'Arsa... Ecco, c'era una volta un pastore, il quale pascolava il gregge lungo il canale, mentre un suo figlio lo pascolava

lassù, presso la voragine di Pisino. Volgendo gli occhi alla corrente, vide venir verso di lui sulla riva una cannuccia; com'essa gli fu a portata di mano, la prese, l'osservò, disse: «Ora verrà mio figlio». E il pastorello annegato arrivò poco dopo dietro al suo zufolo... E il Selva prestò l'orecchio sensibilissimo alla musica della leggenda.

Ma che fine avrebbe fatta quel Mattia Sandorf prigioniero dei Montecuccoli, calatosi nella foiba di Pisino dal loro castellaccio erto a strapiombo sovr'essa e gettatosi, cento metri più giù, nelle acque del torrente, scomparendo con esso nelle viscere della terra? Forse (ma ridotto piuttosto anguilliforme) quella descrittaci nell'omonimo romanzo del Verne. In verità non è da escludere assolutamente che un ramo sia pure sottile del Foiba non trovi uscita nel Canal di Leme, dove non poche sgorgano le polle dal fondo marino costiero, ed anzi ce n'è una copiosa detta «la sorgente Pia Ferra» (e io stesso bevesti di quell'acqua, dolce fin sulla superficie del mare). Perciò non è del tutto romanzesca la possibilità che a un bivio vorticoso l'avventurato Mattia venisse travolto verso ponente nelle acque del Leme. Ma perché no le anguille? Mai più! Esse avevan la bussola, e questa in quel punto dell'eventuale biforcazione indicava il sud, cioè la via che abbreviava il viaggio verso il mar dei Sargassi di un tratto dell'Adriatico.

RISOLINO. Lo dicevo, così per dire, anche al Sella, ed egli sotto i baffi e la barba di famiglia faceva un risolino ammiccante alla scienza fantasiosa di Giulio, il quale pressoché le azzeccò tutte, come oggi sappiamo, quando nessuno manco le sognava.

A. B.