Nel quarantennale della diaspora dei 350 mila L'esodo rievocato sui giornali e alla radio - Bruno Brenco

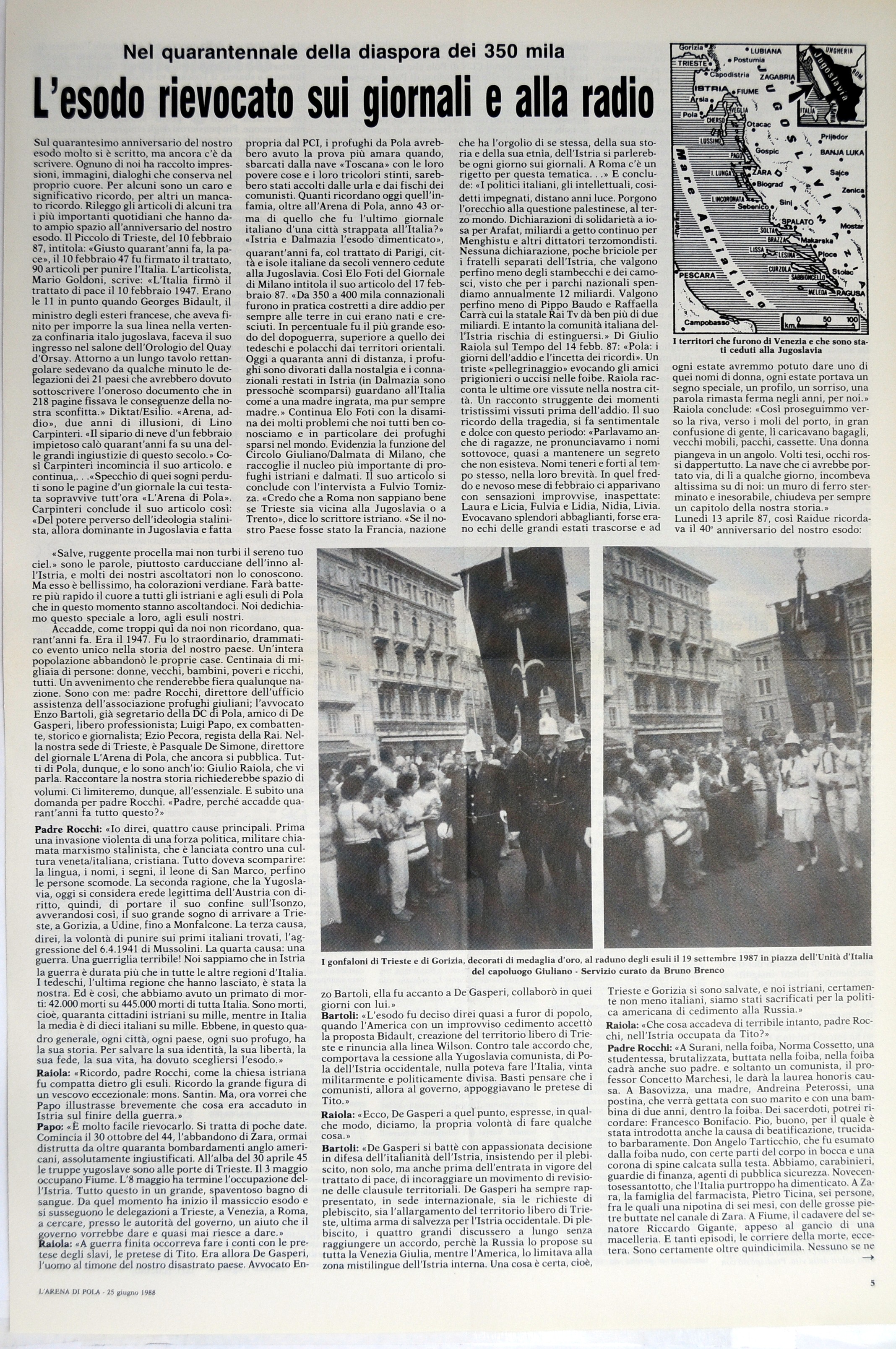

Sul quarantesimo anniversario del nostro esodo molto si è scritto, ma ancora c'è da scrivere. Ognuno di noi ha raccolto impressioni, immagini, dialoghi che conserva nel proprio cuore. Per alcuni sono un caro e significativo ricordo, per altri un mancato ricordo. Rileggo gli articoli di alcuni tra i più importanti quotidiani che hanno dato ampio spazio all'anniversario del nostro esodo. Il Piccolo di Trieste, del 10 febbraio 87, intitola: «Giusto quarant'anni fa, la pace», il 10 febbraio 47 fu firmato il trattato, 90 articoli per punire l'Italia. L'articolista, Mario Goldoni, scrive: «L'Italia firmò il trattato di pace il IO febbraio 1947. Erano le I l in punto quando Georgee Bidault, il ministro degli esteri francese, che aveva finito per imporre la sua linea nella vertenza confinaria italo jugoslava, faceva il suo ingresso nel salone dell'Orologio del Quaà d'Orsaà Attorno a un lungo tavolo rettangolare sedevano da qualche minuto le delegazioni dei 21 paesi che avrebbero dovuto sottoscrivere l'oneroso documento che in 218 pagine fissava le conseguenze della nostra sconfitta.» Diktat/Esilio. «Arena, addio», due anni di illusioni, di Lino Carpinteri. «Il sipario di neve d'un febbraio impietoso calò quarant'anni fa su una delle grandi ingiustizie di questo secolo.» Co-si Carpinteri incomincia il suo articolo. e continua,...«Specchio di quei sogni perduti sono le pagine d'un giornale la cui testata sopravvive tuttora «L'Arena di Pola». Carpinteri conclude il suo articolo cosi: «Del potere perverso dell'ideologia stalinista, allora dominante in Jugoslavia e fatta propria dal PCI, i profughi da Pola avrebbero avuto la prova più amara quando, sbarcati dalla nave «Toscana» con le loro povere cose e i loro tricolori stinti, sarebbero stati accolti dalle urla e dai fischi dei comunisti. Quanti ricordano oggi quell'infamia, oltre all'Arena di Pola, anno 43 orma di quello che fu l'ultimo giornale italiano d'una città strappata all'Italia?» «Istria e Dalmazia l'esodo dimenticato», quarant'anni fa, col trattato di Parigi, città e isole italiane da secoli vennero cedute alla Jugoslavia. Cosi Elo Foti del Giornale di Milano intitola il suo articolo del 17 febbraio 87. «Da 350 a 400 mila connazionali furono in pratica costretti a dire addio per sempre alle terre in cui erano nati e cresciuti. In percentuale fu il più grande esodo del dopoguerra, superiore a quello dei tedeschi e polacchi dai territori orientali. Oggi a quaranta anni di distanza, i profughi sono divorati dalla nostalgia e i connazionali restati in Istria (in Dalmazia sono pressoché scomparsi) guardano all'Italia come a una madre ingrata, ma pur sempre madre.» Continua Elo Foti con la disamina dei molti problemi che noi tutti ben conosciamo e in particolare dei profughi sparsi nel mondo. Evidenzia la funzione del Circolo Giuliano/Dalmata di Milano, che raccoglie il nucleo più importante di profughi istriani e dalmati. Il suo articolo si conclude con l'intervista a Fulvio Tomizza. «Credo che a Roma non sappiano bene se Trieste sia vicina alla Jugoslavia o a Trento», dice lo scrittore istriano. «Se il nostro Paese fosse stato la Francia. nazione che ha l'orgolio di se stessa, della sua storia e della sua etnia, dell'Istria si parlerebbe ogni giorno sui giornali. A Roma c'è un rigetto per questa tematica...» E conclude: «I politici italiani, gli intellettuali, cosidetti impegnati, distano anni luce. Porgono l'orecchio alla questione palestinese, al terzo mondo. Dichiarazioni di solidarietà a iosa per Arafat, miliardi a getto continuo per Menghistu e altri dittatori terzomondisti. Nessuna dichiarazione, poche briciole per i fratelli separati dell'Istria, che valgono perfino meno degli stambecchi e dei camosci, visto che per i parchi nazionali spendiamo annualmente 12 miliardi. Valgono perfino meno di Pippo Baudo e Raffaella Carrà cui la statale Rai Tv dà ben più di due miliardi. E intanto la comunità italiana dell'Istria rischia di estinguersi.» Di Giulio Raiola sul Tempo del 14 febb. 87: «Pola: i giorni dell'addio e l'incetta dei ricordi». Un triste «pellegrinaggio» evocando gli amici prigionieri o uccisi nelle foibe. Raiola racconta le ultime ore vissute nella nostra città. Un racconto struggente dei momenti tristissimi vissuti prima dell'addio. Il suo ricordo della tragedia, si fa sentimentale e dolce con questo periodo: «Parlavamo anche di ragazze, ne pronunciavamo i nomi sottovoce, quasi a mantenere un segreto che non esisteva. Nomi teneri e forti al tempo stesso, nella loro brevità. In quel freddo e nevoso mese di febbraio ci apparivano con sensazioni improvvise, inaspettate: Laura e Licia, Fulvia e Lidia, Nidia, Livia. Evocavano splendori abbaglianti, forse erano echi delle grandi estati trascorse e ad ogni estate avremmo potuto dare uno di quei nomi di donna, ogni estate portava un segno speciale, un profilo, un sorriso, una parola rimasta ferma negli anni, per noi.» Raiola conclude: «Cosi proseguimmo verso la riva, verso i moli del porto, in gran confusione di gente, li caricavano bagagli, vecchi mobili, pacchi, cassette. Una donna piangeva in un angolo. Volti tesi, occhi rossi dappertutto. La nave che ci avrebbe portato via, di li a qualche giorno, incombeva altissima su di noi: un muro di ferro sterminato e inesorabile, chiudeva per sempre un capitolo della nostra storia.» Lunedì 13 aprile 87, cosi Raidue ricordava il 40o anniversario del nostro esodo: «Salve, ruggente procella mai non turbi il sereno tuo ciel.» sono le parole, piuttosto carducciane dell'inno all'Istria, e molti dei nostri ascoltatori non lo conoscono. Ma esso è bellissimo, ha colorazioni verdiane. Farà battere più rapido il cuore a tutti gli istriani e agli esuli di Pola che in questo momento stanno ascoltandoci. Noi dedichiamo questo speciale a loro, agli esuli nostri.

Accadde, come troppi qui da noi non ricordano, quarant'anni fa. Era il 1947. Fu lo straordinario, drammatico evento unico nella storia del nostro paese. Un'intera popolazione abbandonò le proprie case. Centinaia di migliaia di persone: donne, vecchi, bambini, poveri e ricchi, tutti. Un avvenimento che renderebbe fiera qualunque nazione. Sono con me: padre Rocchi, direttore dell'ufficio assistenza dell'associazione profughi giuliani; l'avvocato Enzo Bartoli, già segretario della DC di Pola, amico di De Gasperi, libero professionista; Luigi Papo, ex combattente, storico e giornalista; Ezio Pecora, regista della Rai. Nella nostra sede di Trieste, è Pasquale De Simone, direttore del giornale L'Arena di Pola, che ancora si pubblica. Tutti di Pola, dunque, e lo sono anch'io: Giulio Raiola, che vi parla. Raccontare la nostra storia richiederebbe spazio di volumi. Ci limiteremo, dunque, all'essenziale. E subito una domanda per padre Rocchi. «Padre, perché accadde quarant'anni fa tutto questo?» Padre Rocchi: «Io direi, quattro cause principali. Prima una invasione violenta di una forza politica, militare chiamata marxismo stalinista, che è lanciata contro una cultura veneta/italiana, cristiana. Tutto doveva scomparire: la lingua, i nomi, i segni, il leone di San Marco, perfino le persone scomode. La seconda ragione, che la vugoslavia, oggi si considera erede legittima dell'Austria con diritto, quindi, di portare il suo confine sull'Isonzo, avverandosi cosi, il suo grande sogno di arrivare a Trieste, a Gorizia, a Udine, fino a Monfalcone. La terza causa, direi, la volontà di punire sui primi italiani trovati, l'aggressione del 6.4.1941 di Mussolini. La quarta causa: una guerra. Una guerriglia terribile! Noi sappiamo che in Istria la guerra è durata più che in tutte le altre regioni d'Italia. I tedeschi, l'ultima regione che hanno lasciato, è stata la nostra. Ed è cosi, che abbiamo avuto un primato di morti: 42.000 morti su 445.000 morti di tutta Italia. Sono morti, cioè, quaranta cittadini istriani su mille, mentre in Italia la media e di dieci italiani su mille. Ebbene, in questo quadro generale, ogni città, ogni paese, ogni suo profugo, ha la sua storia. Per salvare la sua identità, la sua libertà, la sua fede, la sua vita, ha dovuto scegliersi l'esodo.» Ralola: «Ricordo, padre Rocchi, come la chiesa istriana fu compatta dietro gli esuli. Ricordo la grande figura di un vescovo eccezionale: mons. Santin. Ma, ora vorrei che Papo illustrasse brevemente che cosa era accaduto in Istria sul finire della guerra.» Papo: «E molto facile rievocarlo. Si tratta di poche date. Comincia il 30 ottobre del 44, l'abbandono di Zara, ormai distrutta da oltre quaranta bombardamenti anglo americani, assolutamente ingiustificati. All'alba del 30 aprile 45 le truppe vugoslave sono alle porte di Trieste. Il 3 maggio occupano Fiume. L'8 maggio ha termine l'occupazione dell'Istria. Tutto questo in un grande, spaventoso bagno di sangue. Da quel momento ha inizio il massiccio esodo e si susseguono le delegazioni a Trieste, a Venezia, a Roma, a cercare, presso le autorità del governo, un aiuto che il governo vorrebbe dare e quasi mai riesce a dare.» Raiola: «A guerra finita occorreva fare i conti con le pretese degli slavi, le pretese di Tito. Era allora De Gasperi, l'uomo al timone del nostro disastrato paese. Avvocato Enzo Bartoli, ella fu accanto a De Gasperi, collaborò in quei giorni con lui.» Bartoll: «L'esodo fu deciso direi quasi a furor di popolo, quando l'America con un improvviso cedimento accettò la proposta Bidault, creazione del territorio libero di Trieste e rinuncia alla linea Wilson. Contro tale accordo che, comportava la cessione alla vugoslavia comunista, di Po-la dell'Istria occidentale, nulla poteva fare l'Italia, vinta militarmente e politicamente divisa. Basti pensare che i comunisti, allora al governo, appoggiavano le pretese di Tito.» Raiola: «Ecco, De Gasperi a quel punto, espresse, in qualche modo, diciamo, la propria volontà di fare qualche cosa.» Bartolt: «De Gasperi si battè con appassionata decisione in difesa dell'italianità dell'Istria, insistendo per il plebiscito, non solo, ma anche prima dell'entrata in vigore del trattato di pace, di incoraggiare un movimento di revisione delle clausule territoriali. De Gasperi ha sempre rappresentato, in sede internazionale, sia le richieste di plebiscito, sia l'allargamento del territorio libero di Trieste, ultima arma di salvezza per l'Istria occidentale. Di plebiscito, i quattro grandi discussero a lungo senza raggiungere un accordo, perchè la Russia lo propose su tutta la Venezia Giulia, mentre l'America, lo limitava alla zona mistilingue dell'Istria interna. Una cosa è certa, cioè, Trieste e Gorizia si sono salvate, e noi istriani, certamente non meno italiani, siamo stati sacrificati per la politica americana di cedimento alla Russia.» Raiola: «Che cosa accadeva di terribile intanto, padre Rocchi, nell'Istria occupata da Tito?» Padre Rocchi: «A Surani, nella foiba, Norma Cossetto, una studentessa, brutalizzata, buttata nella foiba, nella foiba cadrà anche suo padre. e soltanto un comunista, il professor Concetto Marchesi, le darà la laurea honorie causa. A Basovizza, una madre, Andreina Peterossi, una postina, che verrà gettata con suo marito e con una bambina di due anni, dentro la foiba. Dei sacerdoti, potrei ricordare: Francesco Bonifacio. Pio, buono, per il quale è stata introdotta anche la causa di beatificazione, trucidato barbaramente. Don Angelo Tarticchio, che fu esumato dalla foiba nudo, con certe parti del corpo in bocca e una corona di spine calcata sulla testa. Abbiamo, carabinieri, guardie di finanza, agenti di pubblica sicurezza. Novecentosessantotto, che l'Italia purtroppo ha dimenticato. A Zara, la famiglia del farmacista, Pietro Ticina, sei persone, fra le quali una nipotina di sei mesi, con delle grosse pietre buttate nel canale di Zara. A Fiume, il cadavere del senatore Riccardo Gigante, appeso al gancio di una macelleria. E tanti episodi, le corriere della morte, eccetera. Sono certamente oltre quindicimila. Nessuno se ne ricorda. Ecco, perché noi abbiamo chiesto un messaggio a Cossiga e ce lo ha dato. Abbiamo chiesto al ministero della pubblica istruzione Falcucci, perchè, per lo meno quest'anno, nelle scuole, venisse ricordata questa pagina di storia italiana. Ralola: «Ecco, in quei giorni, a Pola che cosa succedeva, Pecora.» Pecora: «Più che disperazione, c'era molta incredulità. Sopratutto non si riusciva a comprendere come mai Pola un giorno sarebbe stata abbandonata. E questo era il momento forse più drammatico. L'incredulità assoluta, poi piano, piano si è fatto, si è incominciato a pensare, si è incominciato a vedere purtroppo che le cose stavano precipitando. Le notizie che arrivavano, poche, scarsissime, in questa frammentarietà di notizie, la gente incominciava a pensare di andarsene. La cosa che faceva più raccapriccio vedere i negozi che incominciavano a smontare. Smontare, veramente. Le merci sparivano. Cosi si vedeva che la città incominciava a morire, senza ancora che la gente fosse partita.» Ralola: «Io ho qui al telefono, come ho detto prima, Pasquale De Simone, che è il direttore ancora oggi de L'Arena di Pola, il giornale che...» Pecora: «...che era l'unico organo di informazione che avessimo a Pola, altrimenti non sapevamo niente.» Raiola: «De Simone, mi senti? Cosa successe, come nacque questo giornale?» De Simone: «Il primo numero usci il 29 luglio 45. Dovette trascorrere, quindi più di un mese dall'ingresso degli anglo-americani; diciamo dalla riconquistata libertà. Questo perchè? Perchè, fu necessario fare una sottoscrizione popolare, e il giornale nacque proprio sotto la spinta della gente che aveva desiderato di ritrovare una propria voce e quindi di avere uno strumento che giornalmente la informasse nella maniera più corretta possibile. L'articolo di fondo del primo numero fu: «Più luce». Infatti, era più luce portavamo con il CLN di Pola che era poi il proprietario del giornale, alla popolazione di Pola, popolazione, che era come la punta di un iceberg, in Istria era l'unico luogo dove si poteva esercitare la libertà, e la gente di Po-la la esercitò, con grande apertura, perchè bisogna ricordare che ci sono stati quei tempi bui, cupi, dell'esodo, ma ci sono stati due anni di vita frenetica, di gente che voleva vivere nello spirito proprio, caratteristico e bisogna ricordare, ecco, che c'è stata l'Arena di Pola che usciva ogni giorno. Ci sono stati anche altri giornali. Al lunedì, quando il giornale (l'Arena) non usciva, c'era la Posta del lune-di, un giornale di iniziativa di un privato. C'era «EI spin», un settimanale satirico che ha fatto storia.» Raiola: «Credo, che sia stato per te, come giornalista, una esperienza indimenticabile. E la gente?» De Simone: «Certo, la gente non accettava, non voleva. Infatti, è partita anche prima del tempo. Anche perchè non si sapeva se il 10/2, con la firma, il trattato entrava subito in vigore. Per l'occupazione, invece, si è visto, che c'era tempo, fino a settembre. Ma, la realtà era quella.» Ralola: «Adesso, io vi farò sentire un documento storico. Può darsi che qualcuno di voi lo conosca, ma molti italiani non lo conoscono. E un cinegiornale che si chiamava allora, Settimana Incom. Venne girato a Pola e sulle navi dell'esodo. Vi farò ascoltare una parte della colonna sonora.» (tre fischi di nave, prolungati. La voce è di Guido Notari) «Hanno sperato sino all'ultimo, hanno sperato che non fosse vero. Il Toscana procede nelle gelide acque invernali del bacino di S. Marco, e segna il tracollo delle speranze. I polesani hanno abbandonato la loro città. Silenzio e dolore accolgono i profughi. Pioggia e fango. Dopo le emigrazioni imposte dalla guerra, più struggente l'odissea di questi naufraghi nella tempesta della pace. Venticinque, ventisei, ventisettemila sono già partiti. Sbarco, imbarco. Imbarco e sbarco, il Toscana va e torna, da Venezia a Pola. Case silenziose di Pola, ormai deserte lungo il mare, desolate come ruderi, più decrepite dell'augusta mole dell'arena romana, questo colosseo che segna gli estremi confini d'Italia. Non un gesto scomposto, non una imprecazione. Più pensierosi degli emigranti, che si lasciano alle spalle una casa alla quale potranno tornare, vanno incontro ad un oscu